◾️インタビュー実施: 2025年

『いみ』を持つものはゴミにならないーー。

建築業を軸に、アロマオイル・トイカメラ・ハンドクリームなどの商品づくり、イヌワシ木材ブランドとしての資源活用、大企業とのコラボイベントや製品開発など、様々な活動を行ってきた山口さん。

均一化されたものではなく、「あるがままの自然」を受け入れる製品づくりが理想。自然の材には一つとして同じものはなく、それぞれに個性がある。それは人間と同じで、その「違い」こそが魅力なのだ。

森の資源活用と、赤谷プロジェクト。自身の活動や想いとどのように重なってきたのか、10年の歩みについて伺いました。

山口 長士郎(やまぐち ちょうしろう)さん

みなかみ町(旧水上町)出身。町外の大学へ進学、メーカー勤務を経て、2015年に地元へUターン。両親とともに工舎澄み処(すみか)にて家づくりや蒸留、カフェ等を営む。地域内外でワークショップを開催し、自然の恵みや廃材を活用したモノづくりにも精力的に取り組まれている。

都会での違和感から生まれた出会い

もう「10年経つのか……」少し遠くを見つめながら、思い出すように山口さんは語り出した。

1989年に生まれ、みなかみ町育ちの山口さん。筑波大学国際総合学類卒業後、会社員として都会で働いていた。その頃、仕事以外の時間は遊ぶか寝るかだけ。そんな生活に違和感を感じていた時、たまたま目にしたのが「赤谷プロジェクト」。地元・みなかみ町で行われている自然保護活動だった。

Uターンを決意し、2015年に地元へ戻るとすぐに、赤谷プロジェクトへメールを送った。この時、赤谷の職員であった出島さんへ送ったメールを見せてもらうと、そこには丁寧でありながらも、熱烈に自然保護への思いが綴られていた。このメールを受け取った職員の出島さんも、一職員の枠に留まらず、地域と深く関わり、熱意を持って活動する人物だった。この二人が出会ったことこそが、この後の10年を大きく変えるきっかけだったのかもしれない。

ここから赤谷の森の豊かさを象徴するイヌワシの保全につなげる木材(以後「イヌワシ木材」)を地域資源として循環させる取り組みが始まったー。

幼少期に培われた「資源を活かし切る、無駄にしない精神」

そもそも山口さんは、みなかみ町の中でもなかなかの山奥で育った。大工の父と、自然を大切にする母のもとで、金銭的にも環境的にも厳しい暮らしだったという。

今でこそ「SDGs」として評価されるような生活だが、幼少期は「無いものが多い」と感じることもあった。水や電気の大切さ、資源を無駄にしない生き方は、自然と身についていた。

その価値観は、父親の影響も大きい。

父は大工として、地元・奥利根のヒバ材を活用することを目指し、お金にならなくても活動を続けていた。そんな父の想いが、山口さん自身の赤谷プロジェクトへの関わりと重なっていった。

今、彼は家業である工舎澄み処(すみか)にて建築業に携わるかたわら、未利用の森林資源を活用した商品づくりを進めている。例えば、トイカメラやアロマオイルだ。同「すみか」名義にて建築設計事務所や森林資源を元にしたフレグランスブランドを主宰している。

建築業を営む者が、おもちゃ?アロマ?と不思議に思うかもしれないが、ここには無駄にしない精神と、未来を育てる思いがある。木材をただ建築資材として使うだけでなく、余った端材や不要とされてきた杉の葉を活かし、トイカメラやエッセンシャルオイルといった商品へと生まれ変わらせる。これにより無駄を産まないだけでなく、その素材の価値を最大限に引き出すことができる。

また地元の木材を使い、地域に根ざした家づくりを実現することを願っている山口さん。しかし、建築は家を建てる時にしか、お客様と関わる事ができない。地元材をアピールしたくとも、知ってもらう機会も少なく、距離が遠いのだ。

そこで、まずはトイカメラやアロマといった身近な商品を通じて、木に触れる機会を増やすことで、地域資源の魅力を伝えることから始めた。

始めた頃はまだ木材を使ったワークショップや国産アロマの認知度も低く、手探りで始めた活動だったが、続けているうちに自然保護の意識に共感してくれる企業が現れ始めた。

アロマオイル事業が軌道に乗ったのもLUSHの理解をもらえたことが大きい。

大企業とコラボレーションすることで、田舎町の誰もしらない森の資源のことを、たくさんに人に知ってもらうことができる。これには大きな手応えを感じていた。

ここから、後の「イヌワシ木材」の活用につながっていく。

イヌワシ木材の活用と今後の展望

イヌワシ木材の最初のプロダクトとして誕生したのも、スミカのハンドクリームだ。

ある日、出島さんと赤谷の伐採後の森の中へ行く機会があった。そこで倒された杉の葉が、重機に潰されて森中が杉の葉の香りに包まれていた。すばらしい香りに感動した山口さんは、「この香りを活かせないか?」と考えた。これが杉の葉を使ったアロマ製品が生まれるきっかけとなった。そのアロマのハンドクリームを塗りながら楽しそうに語る山口さん。まるで森の中にいるような、とても良い香りが部屋を包み込んだ。

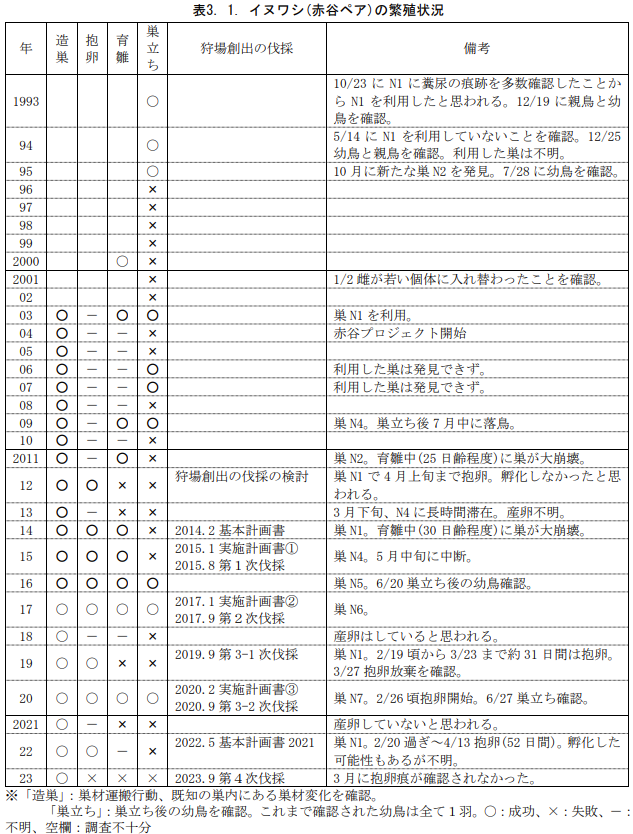

そもそも「イヌワシ木材」とは、イヌワシの生息環境を守るために伐採された木々のこと。みなかみ町には、日本に500羽しかいないイヌワシが生息し、赤谷プロジェクトではその狩場を確保するための伐採が行われている。ただ、伐採後の木材利用については中々進んでいなかったが、山口さんとの出会いによって木材の活用も広まっていった。

2019年には葉っぱを買い取ってアロマを、2020年には端材でのトイカメラや家具を、2021年には念願の建築資材として「イヌワシ木材」の活用がはじまった。

今では、山口さんの他にも協力者が現れ、20件以上の実績が積み上がり企業がイヌワシ木材を利用するようになり、SDGsの流れとともに、その美しさや独自性も含めて注目が集まっている。

2025年、「イヌワシストア」を運営する株式会社plowerにより、イヌワシ木材専用サイトも立ち上がった。

これからも、もっと使用する材を「イヌワシ木材」や地元の材に置き換えていきたい。また、それを人に見える形で発信し、周知に繋がれば嬉しい。と語った。

ただ、一般流通している木材と違い、自然のままの材木は扱いに制約が多い。扱ってきたからこそ分かる難しさも感じている。その材のクセや味も含めて、個性を受け入れて使用したいと思って貰える。そんな自然との距離が近い人が増えたら嬉しい。

その為にも、とても大切な事は現物を見てもらう事だと言う。実際の森の中に聳え立つ本物の木を見て、体感する事こそが距離を縮める1番の近道なんじゃないか。その場を提供しているのが赤谷プロジェクトであり、きっかけが赤谷の日なのだ。

赤谷プロジェクトの意義と未来

赤谷プロジェクトの面白いところは、研究者、学生、地元住民など多様な人々が集まり、互いに学び合える場であること。更にアカデミックな研究機関が関わり科学が基盤になっている事が重要になる。

自然は保護してもポイントはくれない。本当に意味があるのかわからなくなる時もある。自然に求めても何も返っては来ないが、そこに仲間がいる事で、やる意味や意義が生まれる。

また、活動をしてもすぐに返ってくるわけではない変化や反応の部分が、赤谷プロジェクトに関わるアカデミックな研究機関のデータを通して可視化される事で、持続可能な保護活動に繋がっている。

引用:赤谷プロジェクト20周年成果集 より

赤谷プロジェクトが目指すのは、① 生物多様性の復元② 持続的な地域づくりこの二つの目的のもと、森の保全活動 赤谷の日などを通じて、地域と自然、人々が関わり合う場を作っている。その中で、新たな発見が生まれ、山口さん自身の活動にもフィードバックされてきたのだ。

自然との関係人口を増やす事。それは地元の材を使った建築を作る事を願う、山口さんの夢にも繋がっている。

彼がはじめて赤谷の日に出向いたのは2015年の5月。この日は蛙の卵を見たり池の深さを測ったり、うさぎの糞を探したりしたそうだ。日付や内容まではっきり覚えているのは、それだけに印象深く、とても楽しい時間だったのだろう。

また、それまで都会的な暮らしをしていた彼にとって、データに基づく自然との関わりは、今まで知らなかった新鮮な世界だったそうだ。

まずは赤谷の日に参加してみて貰いたいと山口さんは言う。

【赤谷の日】は、森を体感しながら自然保護活動に参加できる場所だ。活動内容は調査や掃除など多岐に渡り、その中で自然や地域とのコミュニケーションが経験できる。最近では小さな子どもも午前中だけ参加したりと、老若男女誰でも参加できる。高い知識も意識もいらない。一回だけの参加も可。まずはその目で、鼻で、耳で、自然を感じてみる。山口さんのはじまりの一歩も、この赤谷の日だったのだ。

自然保護のゴール【多様性や地域づくり】があるとして、そこに向かう気持ちや方法、意識は人それぞれ、地元の人や東京の人、ゾーンの中に多様な他人がいる事が、境界線をまたいでの研究へ繋がる。

『いみ』を持つものはゴミにならない

「無駄にしない」という思いには、「ゴミを生みたくない」という願いも込められている。では、ゴミとそうでないものの境界線とは何か?

山口さんは「それが『いみ』を持つかどうか」だと語る。

今までの活動の中でも特に嬉しかった話に、トイカメラを作った子どもが、数年後たまたまアロマを買いに来た際に「まだカメラを大切に持っています!」と話してくれたことがあったそうだ。 普通ならおもちゃは遊ばなくなればゴミになる。でもそうはならなかったのは、トイカメラにその人が特別な『いみ』を持たせたからこそ大事にされたのだ。

地域の木材を使うことも、自然保護もその『いみ』を持たせる重要な役割があるのではないか。

10年の歩みと地域に広がる変化

赤谷の森と共に歩み始めて10年。今では、建築の分野でもイヌワシ木材の利用が進み、「ぜひイヌワシ木材を使いたい」と希望するお客様も増えてきた。かつては、建築業界としては製材された均一な木材が主流の中、個性の強い地元材を求める人は少なかった。これは大きな変化だ。

山口さんの理想は、工業製品のように均一化されたものではなく、「あるがままの自然」を受け入れる製品づくり。自然の材には一つとして同じものはなく、それぞれに個性がある。それは人間と同じで、その「違い」こそが魅力なのだ。

違いといえば、地域にはその土地特有の神様がいる事をご存知だろうか。特に田舎町や自然豊かな場所では道や祠に様々な神様がいて、その土地の神様を祀った地域特有の行事がある。だがこれらの神様や伝統行事は、時代とともにその意義が薄れ、消えつつある。欲しいものは買って済ませられる現代の人にとって、その神様達を祀る「意味」がなくなってきているのだ。

しかし、それらは人々と自然との関わりの中で生まれたもの。自然保護も、地域の文化も、本来「意味」を問うものではなく、そこにあるだけで価値がある。木で作られたトイカメラを、大人になっても大切にしてくれる子どもたちのように、山口さんは自らの活動を通じて、そうした合理的な「意味」では説明できないが、地域の自然や文化が持つー「意味」のないものの『いみ』ーこそ大切にし、伝えていきたいと考えている。

赤谷プロジェクトの自然保護活動は未来のための種まき、トイカメラやアロマは地元材を使った建築のための種まき。どちらも種を蒔き、育て、いつか森に還元される素晴らしい取り組みだ。インタビュー中、山口さんは何度も遠くを見つめていた。その目に宿る熱い眼差しには、ここで育まれるものが、大切な「いみ」を持つ未来へとつながっていくことを確かに感じさせた。

◾️工舎 澄み処(すみか)

【編集後記】

山口さん(以下長さん)のことは、親同士が知り合いだった事もあり、小学生の頃から知っていました。

また、私の実家も家業の関係で相当な山の中、無いものの多い暮らしだった事もあり、共通する部分がありました。その為、勝手に親近感を抱いていた中学生位のある日、私は衝撃を受けました。

山口家には家族新聞という、家族制作の新聞(私の記憶上)があったのですが、そこに書かれていた長さんの親への感謝や、自然、未来への想いなど。どれをとっても思春期真只中とは思えない純粋で優しい言葉が紡がれていて、似た環境で育っても、こうも違うものか!とある種のカルチャーショックを受けました。私はその頃父親と日々格闘状態だったので、自分とあまり変わらぬ歳の子の精神の大人さに、感心したものです。

あれから数十年、今回改めてじっくりと話を聞きながら、とても繊細で際立った自然や世界を感じ取る力、紡がれる言葉、長さんワールドと言ってもいいその根幹が、あの頃と何も変わらないとても純粋な精神である事に気付かされました。きっと、Uターンで戻ってきてくれた事を何より山の子たちが喜んでいると思います。

インタビューのお陰で、変わらない成長っぷりに圧倒されつつ、相変わらずな自分に自戒を抱きつつ、無理のない自然との関わり合いと、暮らしを探すヒントを得た様な気がします。

人それぞれの思いやできる事は違うけど、自然に囲まれた中で暮らす住人として

関心を持つ所から一歩づつ。

ライター:茂登山 茉希(もとやま まき)

みなかみ町(旧月夜野町)で育ち、都内広告代理店やデザインの仕事を経て、地元にUターン。

現在はフリーランスのカメラマンとして活動中。地元居合道流派の師範代。

自然とテクノロジーの間で、自分らしい暮らしを探求中。最近、赤谷プロジェクトから発展したというみなかみネイチャーポジティブプロジェクトの試験に関わるバイトにも参加。