◾️インタビュー実施: 2024年

豊かな水源の町·群馬県みなかみ。温泉街の一角に地元客や観光客でにぎわうクラフトビールのタップルームがある。自然の素材を活かしたビール醸造所、OCTONE BREWING。

醸造家であり店主の竹内康晴さんにビール醸造への思い、赤谷プロジェクト(以下、赤谷PJ)連携のきっかけや今後の展開について伺った。

杉の葉(イヌワシの狩場創出と自然林再生の為に伐採)のクラフトビールへの活用についてはこちらから

竹内 康晴(たけうち やすはる)さん

みなかみ町(旧水上町)出身。町外の大学へ進学、神奈川県で会社員として勤務され、Uターン、2018年に合同会社オクトワンを立ち上げられた。水上温泉街にある醸造所には、地域内外から国際色豊かな人々が集まり、こだわりのクラフトビールを片手に楽しい時間を過ごされる。

ビール醸造は農業の一部。生産と加工を一体化したい。

みなかみ町出身の竹内さんがOCTONE BREWINGを開業したのは今から6年ほど前。開業直後にコロナ禍に見舞われ不安はあったものの、現在では地元·観光客ともにファンからの支持を得て着実に売り上げを伸ばしています。店主の竹内さんは「当初思っていた以上に、今事業が面白くなってきている」と言う。

大きな理由は農業をビール造りの一環として取り入れたこと。竹内さんは前々から自身で農業をやりながらビール醸造をしたいとの思いが強かった。「その土地でできたもの、栽培されたものを原料にしてビールを作りたい。」みなかみで事業をはじめる決め手の一つには土地と農業·ビール醸造との相性の良さがあった。

「歴史的にみても、醸造は農業の一部だと思っています。醸造は出来上がった穀物·農産物の加工方法として生まれたもの。時代的に生産と加工とが離れてしまっていますが、もう一度つなげられたら面白いとずっと思ってきました。」と語る。

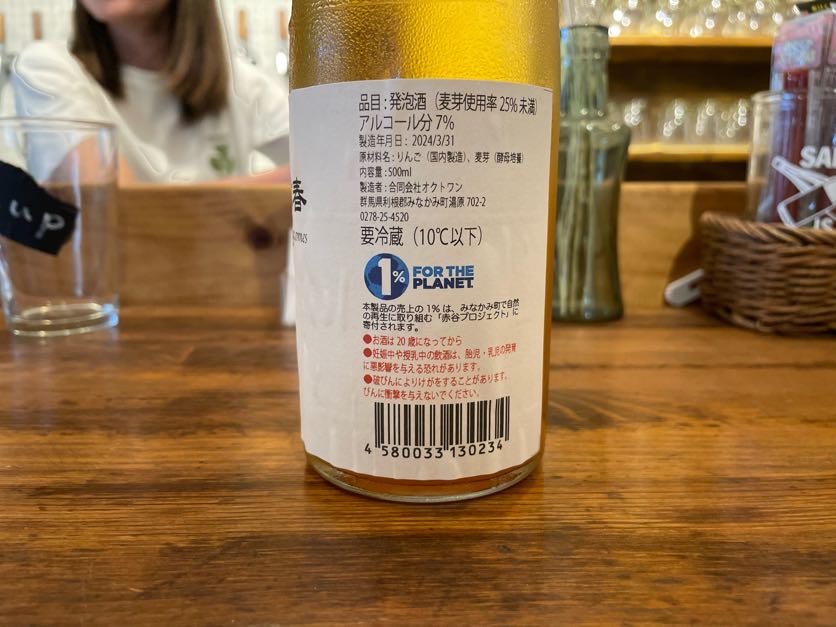

今ではビールの原料となるホップ、ハードサイダーの原料となるりんごの一部は自家製で栽培している。その他にも原料のさくらんぼ、ゆず、りんごは地元産を仕入れている。

「産地と生産者が直結することが大切。特にハードサイダーは500ℓ製造するのに1t(トン)近いりんごを使用します。重量ベースでの原材料比率が200%近くかかるため、生産地から醸造所が遠いと現実的に製造は不可能です。それと何より、みなかみの土地でできたものと、そうでないもの、飲んだ人の顔が違うんですよね。」

イベントやタップルームに来たお客さんにみなかみで育てたりんごを使ったハードサイダーであると話すと、皆目をキラキラと輝かせるのだそう。「畑を見に行きたい」「収穫のお手伝いをしたい」との声もあがる。

ホップやりんごの収穫にお客さんも参加できる

「酒のパワーすげぇなと。土地でゼロから育てられた作物が酒になって出てきた時のインパクトが強いんだと思います。土から物が生まれて、育ってそこで得られた成果物で酒ができる。そのプロセスがすごい面白いなと思って。だって元々何もないわけだから。 絶対に人間の力だけで作ることはできません。」竹内さんは農業を通して、またお客さんのとの出会いから学びを得てビール醸造へとつなげている。

お金が食べられるわけじゃない。自然のために何かしたいという思いで赤谷PJに賛同

売上の1%が赤谷プロジェクトに寄付されている。

自然の中にある農業、そしてその先にあるビール醸造。

竹内さんの想いの起源はどこにあるのか。

自然に対して竹内さんの関心が高まったのは、当時東京で働いていた竹内さんと息子さんが帰省して参加したみなかみ町隣村・川場でのワークショップがきっかけだ。

そこで林業と自然のかかわり、イヌワシが生育するのに必要な環境について学んだ。さらに、みなかみ町で発生した土砂崩れの経験も竹内さんの考え方に影響を及ぼしたようだ。

「約20年前にみなかみで旅館や民家が流される大きな土砂崩れがありました。人工林が放置されていたことも土砂崩れの一因になったのだと思います。その頃よくその山に入っていて、針葉樹が密集して土がだんだん荒れているなと感じていました。」

そこから、山に手をかけないといけないという意識が強くなったと言う。

自然と向き合う中で気付いたこともある。それは「お金がいくらあっても、実際にはお金が食べられるわけじゃない」ということ。

農業ができる自然環境があって、作物ができてはじめて食べることができる。

食べたもので身体ができ人間は生きていける。

お金がいくらあっても、自然環境が壊れてしまい農業ができなくなってしまったら食べることはできない。

今、地球温暖化や気候変動など人間は様々な危機に直面しているが、竹内さんは「地元に赤谷プロジェクトがあって手助けできるってすごいことだなと思います。自然のために何かできることが本当にうれしい。」と、そんな気持ちで赤谷PJに参画したと言う。

りんごからつながる。環境こそが植物も事業も育てる。

今年の春から初夏にかけて、ハードサイダー2種のリリースに土田酒造株式会社とのコラボ商品の発売など、次々に新たな取り組みを進めるOCTONE BREWING。

次に竹内さんが目を向けるのが醸造所の開設だ。

ただ、竹内さんが言うには他の取組みも含め、たまたま不思議と話が進んでしまうことが多いのだそう。ハードサイダーについても元々醸造してみたいと思ってはいたが、偶然に偶然が重なって急に進めることになったようだ。

ランチを食べに行ったある日、帰りに眠気を感じて阿部りんご園併設のカフェへコーヒーを飲みに行くことに。すると、そこにはずっと探していたアップルサイダーの醸造には欠かせないグラニースミスという品種があることに気付く。後日、阿部りんご園の阿部社長に話を伺ってみると、社長は経営戦略の一つとしてちょうどグラニースミスの木を伐採することに決めており、竹内さんがそのまま引き継ぎ育てることになったのだ。こうしてあっという間にハードサイダーの試作が進められ正式リリースとなり、さらにはその縁が開設の方の縁ともつながり、現在開設地について交渉中なのだそう。

「やりたいことを実現するのも、植物が育つ、ビールが出来上がるのと同じだと感じます。酵母が活動しやすい環境が整っていれば、何もしなくてもビールになっていく。ただし、何かひとつ欠けるとうまくいきません。何かやろうとするのもそれと同じで、やりたいことをやろうとするんじゃなくて、周りで必要なことが自然にそろうとできるよねっていう。自分のやりたいを先行させると、絶対どこかに無理がでるし、多くのエネルギーが必要です。」

マクロな目線で見ると社会、ミクロな視点で見ると周りの人が求めること、その中に自分のやりたいことが自然とマッチして無理のない形で進んでいく。

こうしてOCTONE BREWINGは周りから喜ばれるお酒を次々に誕生させているのだ。

「自分たち夫婦だけでなく人を雇用して、一緒にビール醸造を継続していける体制を作りたいです。これまでよりも少し大きく、効率的に製造できる醸造所を新たに開設たいと考えています。そこで熟成させたものがどう出来上がるか今から楽しみです。」

と今後の赤谷PJとの連携についても語ってくれた竹内さん。自然へのリスペクトから生まれるOCTONE BREWINGの次なるお酒を飲める日を心待ちにしたい。

■Information

OCTONE Brewing(オクトワンブルーイング)

群馬県利根郡みなかみ町湯原702-2

ライター:森山芳衣